Q&A

生物多様性増進活動促進法とは?概要を分かりやすく解説

生物多様性増進活動促進法が2025年4月1日に施行されました。本法律の概要と法制化の背景について分かりやすく解説します。

| 2025年1月23日に開催した、今後企業が対応すべきサステナビリティ領域の主要トピックスを解説したセミナーのアーカイブ動画を公開中です。サステナビリティ部門のご担当者様必見の内容となっていますので是非ご覧ください。 |

生物多様性増進活動促進法とは

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(通称:生物多様性増進活動促進法)とは、ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現に向け、地域における企業などの生物多様性に関する活動を促進するため、活動に対する認定制度の創設と手続きの簡素化などを定めた法律で、2025年4月1日に施行されました。

生物多様性増進活動促進法の法制化の背景

2022年12月に世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、日本でも生物多様性国家戦略を改定し、2030年までの「ネイチャーポジティブ」の実現と、陸と海の30%以上を保全する「30by30」の目標を掲げました。

ネイチャーポジティブと30by30の実現には、国立公園等の保護地域の拡張に加え「自然共生サイト」や「OECM」登録を増加させることが必要とされており、登録された地域での活動や、企業を主体にした生物多様性の保全につながる活動を増やしていくことが求められています。

さらに、企業経営においても、TNFD(自然関連の財務情報開示に関するタスクフォース:Task Force for Nature-related Financial Disclosures以下、TNFD)を通じた生物多様性のリスクと機会に関わる情報開示、またネイチャーポジティブに向けた取り組みが注目されており、日本企業の中でも対応が進んでいます。

また、生物多様性増進活動促進法では基本理念を下記のように掲げています。

▼生物多様性増進活動促進法の基本理念

|

生物多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、 豊かな生物多様性の恵沢を享受できる、自然と共生する社会の実現を掲げます。 |

出典:環境省

この基本理念では、自然環境の保全と経済を両立させる方針が明記されています。このことから、生物多様性増進活動促進法を通して企業を中心として多様なステークホルダーを巻き込み、生物多様性の保全と増加に向けた取り組みを加速させることが期待されていると考えられます。

環境省では、企業が自然共生サイトへの支援を実施したことをTNFDの情報開示やサステナビリティの取り組みとして活用できるように「自然共生サイトに係る支援証明書」を発行する取り組みも始まっています。情報開示の要請が強まる中で、企業の協力を促進するための措置だと言えるでしょう。「自然共生サイトに係る支援証明書」について、詳しくは後述します。

生物多様性増進活動促進法の主な措置内容

生物多様性活動促進法の主な措置内容は以下の2つです。

▼生物多様性活動促進法の主な措置内容

| 1.増進活動実施計画等の認定制度の創設 2.生物多様性維持協定 |

出典:環境省

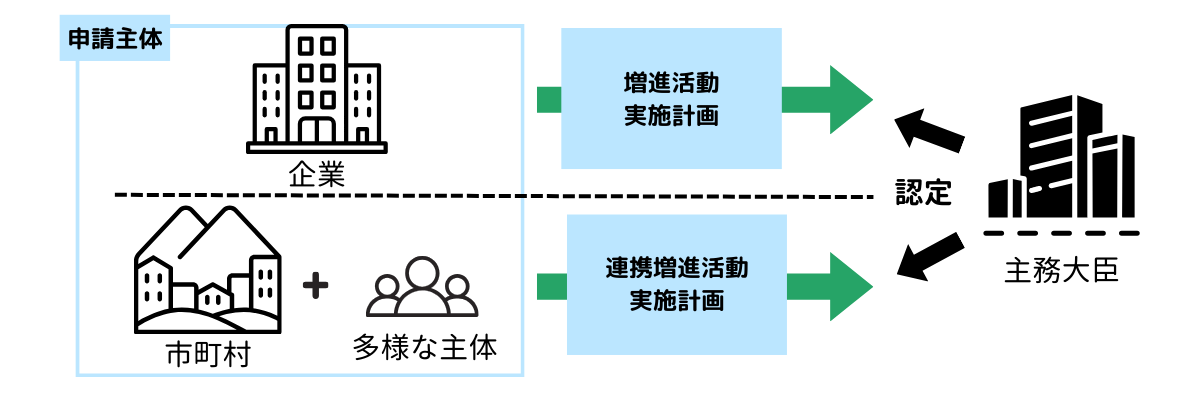

1. 増進活動実施計画等の認定制度の創設

「増進活動実施計画」とは、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護といった生物多様性の維持・回復・創出に資する活動の内容、区域、目標、実施体制等が記載されたものです。企業やNPOなどの活動を行う主体が本計画を作成し、主務大臣(環境大臣、農水大臣、国交大臣)に申請し認定されることで、自然公園法・自然環境保全法・種の保存法・鳥獣保護管理法・外来生物法・森林法・都市緑地法における手続きを簡素化できます。

また、市町村がとりまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う活動を「連携増進活動実施計画」とし、生物多様性実施計画と同じ流れで手続が可能となっています。

▼生物多様性実施計画と連携増進活動実施計画の申請概要

出典:環境省

出典:環境省

認定の対象となる活動は「維持タイプ」「回復タイプ」「創出タイプ」の3つの種類があります。この種類は計画の作成段階で選択して申請をする形になっています。

▼認定制度の活動の種類

| 維持タイプ | 生物多様性を維持する活動 既に良好な生物多様性が存在する場を維持する活動 |

| 回復タイプ | 生物多様性を回復する活動 過去に生物多様性が豊かであったが、その多様性が損失した場又は損失が進行している場において、その多様性を回復する活動 |

| 創出タイプ |

生物多様性を創出する活動 生息・生育することができるような自然環境等を整備することにより、 生物多様性を創出する活動 |

出典:環境省

認定申請の受け付けは、独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)にて行われており、認定の申請の方法を示した「地域生物多様性増進活動手引き」や認定申請書は、ERCAのウェブサイトにて公開されています。

2. 生物多様性維持協定

「連携増進活動実施計画」の申請を通じて認定を受けた市町村は、土地所有者等と「生物多様性維持協定」を締結することができます。

生物多様性維持協定とは長期的・安定的に活動が実施するための協定です。継続的な生物多様性保全の取り組みには、市町村と活動協力者に加えて、土地所有者の協力が必要不可欠だという背景から、発案されたものです。

▼生物多様性維持協定のステークホルダー

出典:環境省

出典:環境省

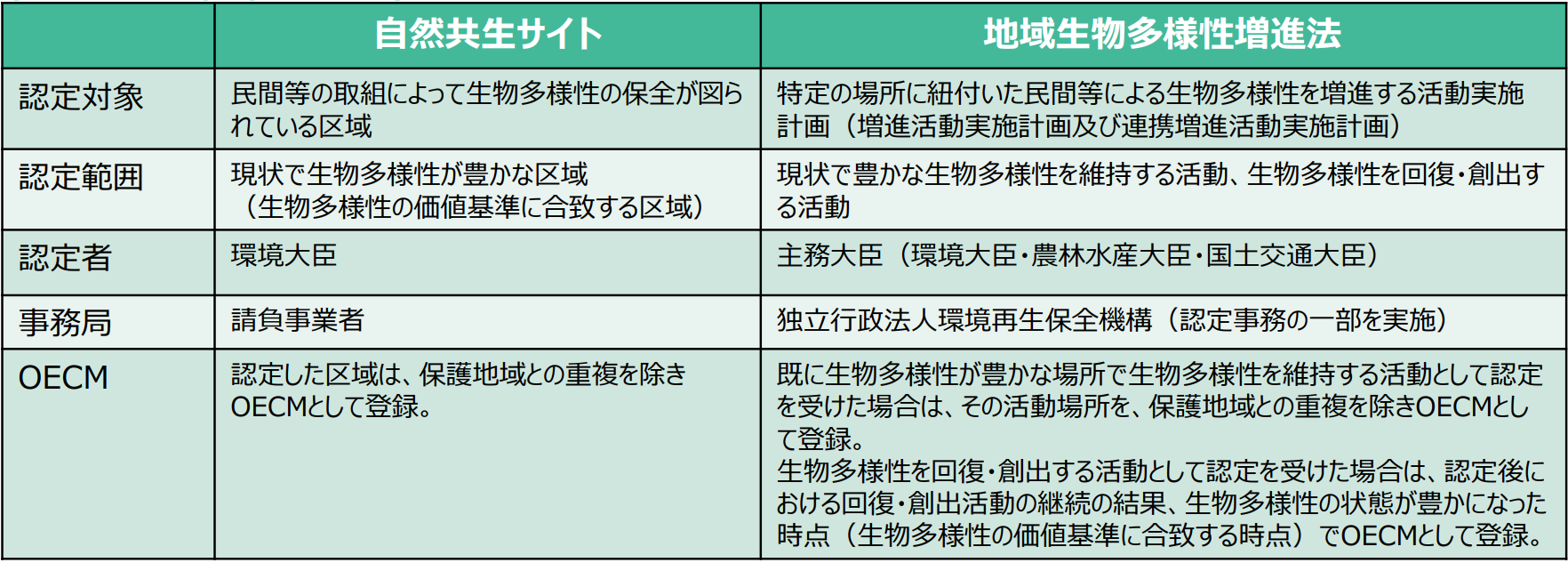

また、生物多様性に関する制度として「自然共生サイト」との違いはどこにあるのでしょうか。

生物多様性増進活動促進法は、自然共生サイトと生物多様性地域連携促進法を土台として再構築されたものです。「自然共生サイト」は民間の取り組みによって生物多様性の保全が図られている「場所」に対する認定であるのに対し、「生物多様性増進活動促進法」では「活動」を認定しています。

さらに、環境省は2025年以降現行の「自然共生サイト」制度として新たな募集は実施せず、申請と認定を含む制度は「生物多様性増進活動促進法」に一本化することを公表しています。

▼自然共生サイトと生物多様性増進活動促進法の違い

出典:環境省

出典:環境省

生物多様性増進活動促進法に関する企業のメリット 支援証明書

生物多様性増進活動促進法の施行による企業のメリットとして「支援証明書」の存在が挙げられます。この証明書は、自らが土地を有しない場合においても、自然共生サイトの質の維持・向上のために必要な支援をした際や、生物多様性増進活動促進法に基づき認定された活動を支援した際に発行される予定です。

証明書発行の対象(2025年4月時点)

| ・自然共生サイトへの支援 ・生物多様性増進活動促進法に基づき認定された活動への支援 |

出典:環境省

この「支援証明書」制度によって、企業が自社所有の土地でなく、例えばつながりのある地域や自社のバリューチェーンに関連する地域の取り組みへの支援活動を実施した際などにも活動を認定・評価可能になるため、企業としてはネイチャーポジティブに貢献する活動をより幅広く検討することができます。

支援証明書とTNFDの関係性

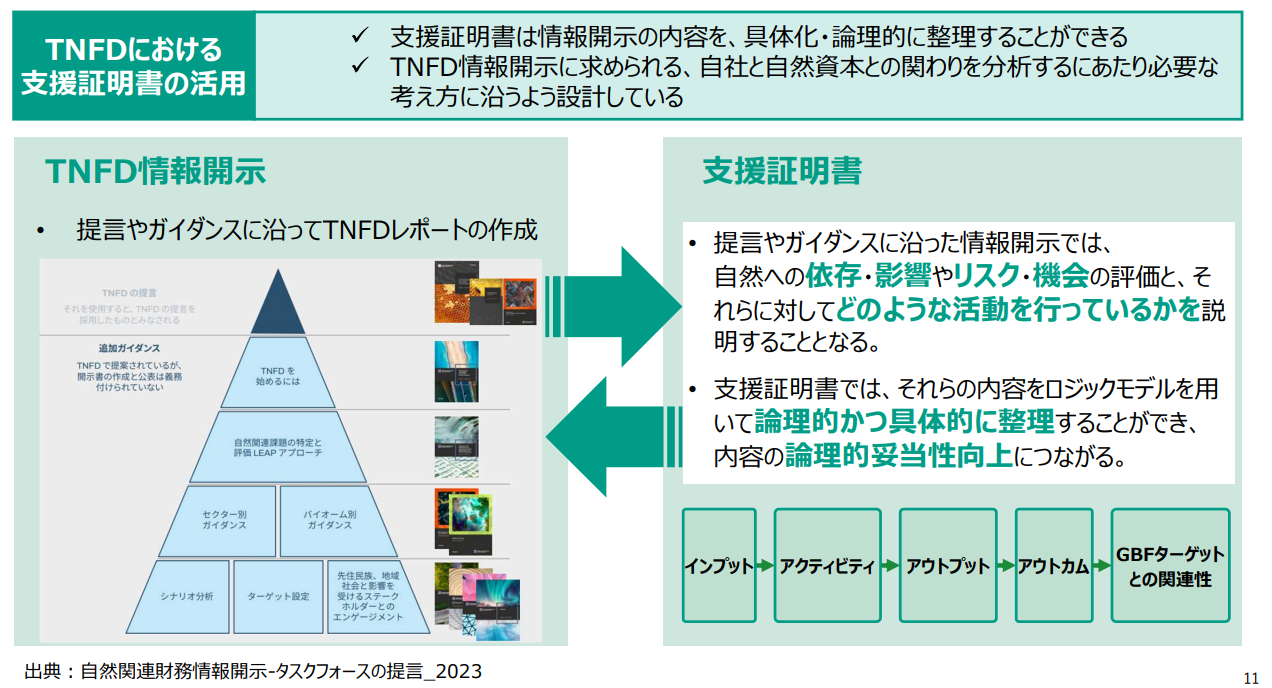

TNFDでも、ネイチャーポジティブの実現に向けて企業が自然の回復・再生に取り組むことが求められており、自然共生サイトへの支援を通じて、自社がネイチャーポジティブ経営へと移行していることを訴求できることが想定されています。

そのため、支援証明書の内容は、TNFDの情報開示で求められる自社と自然資本との関わりを分析する際に必要な考え方に沿って設計されています。企業が自然資本への依存・影響とリスク・機会を評価し、それに対してどのような取り組みを行っていることを説明するツールとして活用されることが期待されています。

▼TNFDと支援証明書の関連性(環境省による考察)

出典:環境省

出典:環境省

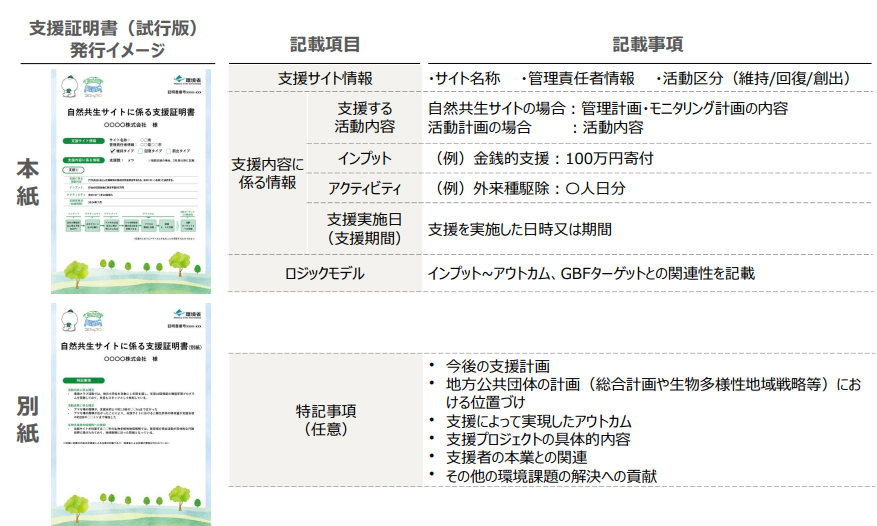

環境省は2024年に試用運用を行い、支援証明書の本格運用に向けて準備を進め、2025年の8月頃の運用開始が目指されています。

▼支援証明書の内容 イメージ

出典:環境省

出典:環境省

まとめ

本記事では生物多様性増進活動促進法について解説しました。ネイチャーポジティブの実現に向けて、TNFDのフレームワークを活用した企業の情報開示については取り組みが進んできていますが、同法の施行を受けて生物多様性保全に向けた取り組みを増やし、保全する地域の拡大することが期待されています。

関連記事

- ネイチャーポジティブとは?定義や取り組み事例、今後企業に求められることを解説

- OECMとは? 事業のサステナビリティを向上させる具体的事例を紹介!

- 30by30とは?意味や取り組み方、事例について解説

- ネイチャーポジティブ・生物多様性の取り組みポイント・事例・動向まとめ

関連情報

お問い合わせ

アミタでは企業の循環型ビジネスモデルへの「移行」を支援するコンサルティングを提供しております。詳しくは下記よりお問い合わせください。

執筆者情報(執筆時点)

梅木 菜々子(うめき ななこ)

アミタ株式会社

サーキュラーデザイングループ

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。