Q&A

再資源化事業等高度化法とは? 資源循環を促進させる法律がもたらす影響

再資源化事業等高度化法とは、高度な技術を用いた再資源化事業等を促進し、今後必要とされる再生材の質と量の確保に向けた資源循環産業の発展や、関連するGHG排出量のさらなる削減を目指す法律です。この法律の重要なポイントと今後の廃棄物の再資源化を取り巻く動きに関して、分かりやすく解説します。

※この記事は2024年9月に執筆された記事を加筆・修正しています。

2025年1月23日に「2025-26年のサステナビリティトレンド解説!~規制対応を機会に変える移行戦略セミナー~」と題し、再資源化事業等高度化法をはじめとする、今後数年間に予定される、企業が対応すべき主要トピックスを解説し、ロードマップや戦略の策定に役立つ情報をお伝えするセミナーを開催しました。![]()

再資源化事業等高度化法とは

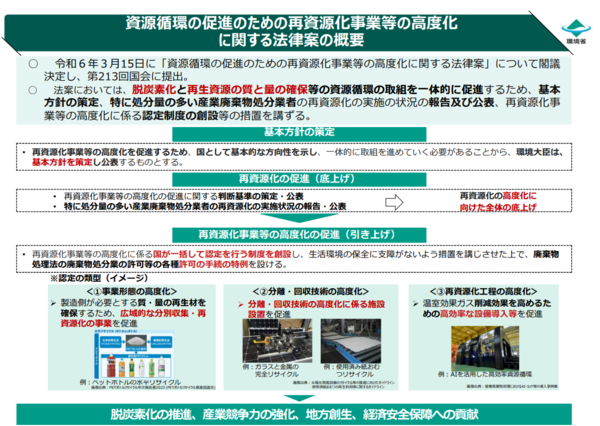

「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(通称:再資源化事業等高度化法、再資源化事業高度化法、再資源化高度化法など。以下、「再資源化事業等高度化法」とは、資源循環産業の発展に向けて製造業者等が必要とする再生材の質と量が確実に供給されるように、認定制度によって再資源化事業等の高度化の促進を目指す法律で2024年5月29日に公布されました。

法律の一部が令和7年2月1日に施行

法律の一部(下記)については、他に先行して令和7年2月1日に施行されました。

- 第2章:基本方針等(第3条から第7条まで)

- 第3章第1節(廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進(第8条から第10条まで))

- 第46条(経過措置)及び第49条(命令違反に係る罰則)の規定

特に「特定産業廃棄物処分業者」の条件(後述)や、廃棄物処分業者の判断の基準(後述)となるべき事項についても定められています。またこれに併せて、環境省から自治体に対して、関連通知(令和7年1月31日環循総発第2501313号)が出されています。この通知の中では、基本方針を含む施行内容について分かりやすく示されている他、「再資源化」の定義について、循環型社会形成推進基本法を引き合いに、次のように記載されています。

▼再資源化の定義について

|

循環型社会形成推進基本法においては、循環資源については、できる限り循環的な利用(再使用できるものは再使用、再使用されないものは再生利用、再生利用されないものは熱回収)が行われなければならないとされており、まずは、循環的な利用を優先すべきものとした上で、「再資源化」はその範囲を広く捉えることが法の趣旨・目的に沿うものであり、脱炭素化に資する燃料の実用化が進められている昨今の状況を踏まえ、化石燃料を代替する燃料化についても法においては「再資源化」に該当するものとし「製品」には燃料が含まれるものとする。一方で、廃棄物発電など直接熱回収を行う場合は「製品」にあたらないことから、法に基づく「再資源化」の定義には該当しないものと解される。 |

出典:環境省

なお、上記以外の部分については「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とされており、令和7年11月までに施行されることとなります。

背景 日本が目指す資源循環とその現状

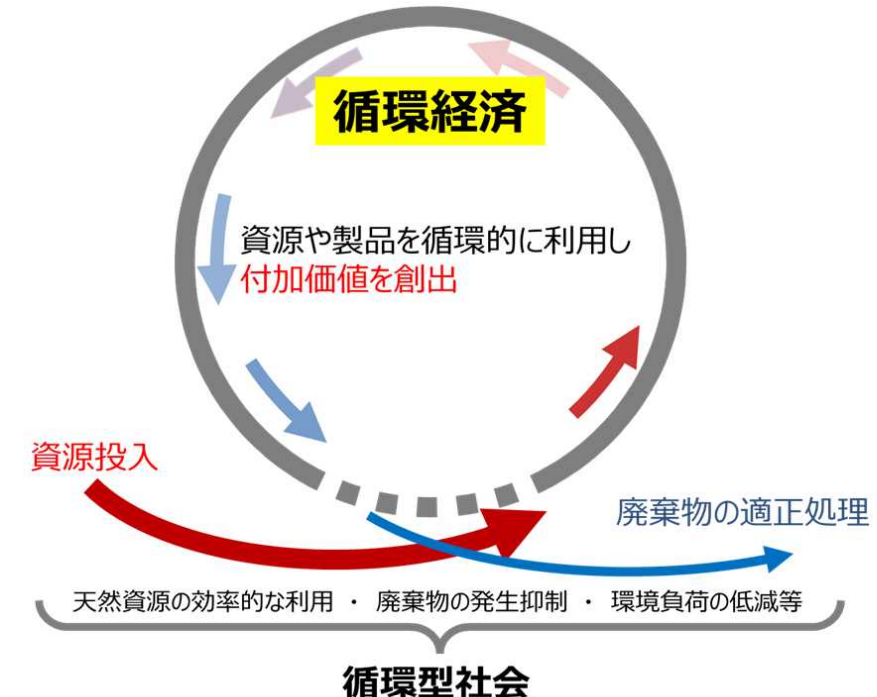

この法律が施行された背景には、第五次循環型社会形成推進基本計画の策定を始めとした、サーキュラーエコノミー推進に向けた取り組みがあります。第五次循環型社会形成推進基本計画とは「循環経済」への移行を国家戦略として明確に位置付け、気候変動、生物多様性の損失、環境汚染等の社会的課題を解決し、産業競争力の強化、地方創生、経済安全保障に資する、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されたものです。

再資源化事業等高度化法は、EUで取り入れられているELV規則案の動きや、重要鉱物や石油由来資源に関する安定供給確保にむけた対策等もあり、循環経済への移行を進めていくために再生材の利用拡大は重要であると位置づけられています。さらに、2012年以降再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始により導入が進んだ太陽光発電パネルが、25年~30年を経てその製品寿命を終え、今後大量に廃棄されると見込まれること、その再資源化を促進させるものとしても期待されています。

▼循環型社会のドライビングフォースである循環経済

出典:環境省

第五次循環型社会形成推進基本計画について詳しくは以下の記事をご覧ください。

第五次循環型社会形成推進基本計画の背景・ポイントをわかりやすく解説

再資源化事業等高度化法の概要

同法律の内容としては、これまでの製造事業者をしばるような内容(※プラ新法、広域認定制度等)は含まれていません。規制的側面は、廃棄物処理事業者に関するものとなっています。また廃棄物処理事業者以外にとっても重要な点として、高度な再資源化事業計画と認められれば、自治体による許認可を受けず回収や再資源化事業が実施できる可能性が生まれます。再資源化事業等高度化法の内容について主に注目するべきは以下の3点です。それぞれの詳細について説明します。

▼再資源化事業等高度化法の重要なポイント

|

①再資源化事業の高度化に向けた事業計画を国に提出することで廃棄物処理法の許可を 受けずに再資源化に関係する事業を行うことができる 数量と再資源化した数量を毎年国に報告する必要がある 勧告及び、状況に応じて措置命令を出すことができる |

① 再資源化事業等高度化法の認定制度

再資源化事業等高度化法では以下の3つの認定制度が設けられます。

▼再資源化事業等高度化法の認定

出典:環境省

出典:環境省

●事業形態の高度化 (第11条 高度再資源化事業計画の認定)

1つ目の認定制度は製造業者が必要とする質・量の再生材を確保するため、特定の廃棄物を複数の地域をまたがって広域的に収集し、質の高い再資源化を実施しようとする事業に関する認定です。

事業としてはペットボトルtoペットボトルの水平リサイクルなどです。イメージとしては、東海旅客鉄道株式会社が取り組んだ、強度が求められる新製車両の車体材料に初めて再生アルミ部材を使用した取り組みなどが挙げられます。このような事業を行おうとする際に、高度再資源化事業の実施に関する計画を作成し、国による認定を受けることで、地方自治体ごとに必要な廃棄物処理法の許可取得が不要となります。

●分離・回収技術の高度化 (第16条 高度分離・回収事業計画の認定)

2つ目の認定制度は廃棄物から有用なものの分離及び再生材の回収を行おうとする事業を促進させるものです。最先端の技術を用いた再資源化は国内に事例がまだ少なく、先進事例に関する知見を蓄積し同様の事業を全国的に波及させていくことが目的となっています。

事業のイメージとしては太陽光パネルの100%リサイクル、風力発電ブレードの解体等が挙げられています。この認定に関しても1つ目の認定と同じように高度分離・回収事業の実施に関する計画を国に提出し、認定を受ければ、廃棄物処理法による許可を受けずに、再資源化に必要な行為を実施できます。

●再資源化工程の高度化 (第20条 再資源化工程高度化計画の認定)

3つ目の認定は上記2つの認定とは異なり、既に廃棄物処理施設を設置している事業者に対象が限定されています。内容としては、廃棄物処理施設へ温室効果ガスの排出量の削減に資する設備の導入を推進するものです。再資源化工程の高度化に関する計画を国に提出し、認定を受けることで、計画に沿った設備の導入に関しては廃棄物処理法の許可を受けたとみなされます。

②、 ③:再資源化の実施状況報告について

再資源化事業等高度化法では、年間の処分量が政令で定める要件に該当する特定産業廃棄物処分業者(※特定産業廃棄物処分業者の条件は令和7年2月1日に施行)は、毎年度産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った数量と再資源化した数量を国に報告しなければなりません。そうした個別企業ごとの情報を国が集約・公表し、資源循環の促進に向けた情報基盤を整備することや、廃棄物・リサイクル業者と製造業者とのマッチング機会創出につなげることも期待されています。

▼※特定産業廃棄物処分業者とは

| ・年間の産業廃棄物処分量が10,000t以上の事業者 ・廃プラスチック類については、年間の廃プラスチック類の処分量が1,500t以上の事業者 (いずれも埋立処分・海洋投入処分した量は含まない) |

出典:環境省

さらに、特定産業廃棄物処分業の再資源化の実施の状況について判断基準で定める事項(令和7年2月1日に施行)と照らし合わせて著しく不十分であると判断された場合には、国から勧告することができるとされています。正当な理由なしに勧告に従わず、再資源化の実施の促進を著しく阻害すると認められる場合には、勧告に係る措置命令ができることになりました。

▼勧告対象の判断基準

| 判断基準(省令事項) | 期待する取組例等 |

| 1.再生部品又は再生資源に対する需要の把握及び供給に関する事項(需要に応じた再生部品又は再生資源の規格及び量の把握) | ・再生部品又は再生資源の性状に関する日本産業規格等の標準的な規格の参照 |

| ・地方公共団体や各種団体が運営する情報プラットフォームからの再生部品又は再生資源の需要及び供給先の情報収集・地方公共団体や各種団体が運営する情報プラットフォームからの再生部品又は再生資源の需要及び供給先の情報収集 | |

| ・自らの施設の処理能力から生産可能な再生部品又は再生資源の量の把握 | |

| 2.技術の向上に関する事項(生産性を向上させる技術を有する設備の導入) | ・再資源化の生産性を向上させる技術動向の把握 |

| ・再資源化の生産性を向上させる技術を有する設備の導入の検討 | |

| 3.GHG排出量を削減するための設備の改良又はその運用の改善に関する事項(省エネ型の設備への改良及び運転の効率化) | ・再資源化の工程を効率化する設備の導入 |

| ・保有する設備の運用について、管理基準の設定(定期点検の実施、運転管理マニュアルの整備等) | |

| 4.再資源化の実施の目標の設定及び当該目標を達成するための措置に関する事項(目標設定及び目標達成に向けた計画的な取組) | ・処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標の設定 |

| 5.その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項(人材育成・研修・労働環境の改善) | ・各種団体が実施する、法令遵守、再資源化の高度化、労働安全衛生等に関する研修の従業員の受講 |

| 6.その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項(再資源化の実施の状況の公表) | ・各社 HP や環境省への再資源化の実施の状況の報告(任意報告を含む)を通じた公表 |

出典:環境省

特定産業廃棄物処分業者は、その社会に与える影響力から資源循環に関する取り組みが今後より注視されることとなります。現在、上記の取り組みに着手ができていない企業は、計画的に施策を打っていく必要があるでしょう。

再資源化事業等高度化法がもたらすビジネス・企業への影響

上述したように、再資源化事業等高度化法の認定制度にて認定を受ければ、廃棄物処理法の許認可に特例が与えられることとなり、今後企業やビジネスに大きな影響を与える可能性があります。従来、市場から回収した廃棄物のリサイクルを考えた際に、資源としての価値よりもリサイクル費用や運搬費が上回れば、対象物を廃棄物として扱い、自ら処理できない場合は廃棄物処理法における許可業者しか扱えないという法律上の制限がありましたが、今回の認定によってそうした制限の一部が外れる可能性があります。本認定制度の詳細がまだ明らかになっていませんが、よく似た制度である広域認定制度のように「自社製品限定」があるようには今のところ見受けられず、それだけに認定取得や認定継続には相応の厳しい審査が予想されますが、認定対象の拡大が期待されます。

認定に向けては、「"需要に応じた"資源循環のために実施する再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業」が認定の対象となっている点と「温室効果ガスの排出量の削減効果が高い資源循環」が求められる点に注意が必要です。"需要に応じた"が指すのは、廃棄物由来からリサイクルされた素材の大部分が、何らかの形で再利用されるルートがしっかり確保できているか否かであり、さらに従来の処理の在り方よりも脱炭素効果が高いと認められるかどうかが、認定取得に関わる重要なポイントになると考えられるでしょう。

最後に

本記事では再資源化事業等高度化法について解説をしてきました。日本は2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目標として掲げていますが、そのためには現在のビジネスモデルをより持続可能なものに変えていくことが求められます。再資源化事業等高度化法の認定制度によって、この循環型社会に向けた取り組みが加速することが期待されています。

関連サービス

関連記事・情報

- 日本のサーキュラーエコノミー関連の最新方針(再生材の利用関連義務の拡充等を含む)を解説!

- 第五次循環型社会形成推進基本計画の背景・ポイントをわかりやすく解説

- 再資源化事業等高度化法を扱ったセミナー動画・資料はこちら

お問い合わせ

執筆者情報

中村 こずえ

アミタ株式会社 サーキュラーデザイングループ

環境問題に関心があり、アミタの「無駄なものなどこの世にない」という理念に共感して合流。現在は企業向けのサステナビリティコンサルティングを担当。

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。