コラム

削減貢献量とは? Scope1,2,3だけでは量れないCO2削減貢献量についてWBCSD算定ガイドライン・事例踏まえて解説コンサルタント執筆コラム

企業活動におけるGHG排出量は、GHGプロトコルにより定められたScope1,2,3という区分に基づいて算出することが一般的です。しかし、これらの区分では削減量を直接示すことは難しいという課題があります。Scope1,2,3は、自社の排出量を定量的に評価するものであり、削減の基準(従来型のプロセスや事業活動)との比較を考慮しないからです。

企業活動におけるGHG排出量は、GHGプロトコルにより定められたScope1,2,3という区分に基づいて算出することが一般的です。しかし、これらの区分では削減量を直接示すことは難しいという課題があります。Scope1,2,3は、自社の排出量を定量的に評価するものであり、削減の基準(従来型のプロセスや事業活動)との比較を考慮しないからです。

Scope1,2,3の限界と削減効果の把握

家電製品を例に考えてみましょう。

家電製品の製造プロセスや、製品のエネルギー効率の改善等によって「自社の従来型製品に比べて関連GHG排出量がどれくらい削減されるか」は、Scope1,2,3の枠組み内で比較的容易に把握できます。これが社内における参考のための算定であれば問題ないのですが「自社の取り組みや製品によって社会に及ぼす削減効果」として社外にアピールする際には注意が必要です。なぜなら削減効果を示すには、従来の製品や事業活動を基準とし、それと比較してどれだけ削減できたかを示す必要があるたためです。しかし、Scope1,2,3の枠組みでは、この基準が統一されていないため、他社製品や市場との比較が困難なのです。

例えば家電リサイクルに関する画期的な取り組みや技術、その他ビジネスモデルの変革などによるGHG削減効果は、自社のバリューチェーンの範囲を超えて社会全体に波及する可能性があります。これは脱炭素社会の構築に向けて大いに評価されるべきことなのですが、Scope1,2,3の枠組みではそこまでを扱うことは不可能です。

そうした低炭素型のソリューションやビジネスモデルを提供する企業にとっては、Scope1,2,3の枠組みの限界性は、大きな問題と言えます。低炭素型製品/サービスが普及するほど社会全体のGHG排出量が削減されるはずなのに、その提供元企業のGHG排出量は、作れば作るほど、売れば売るほど増加してしまうというジレンマを抱えることになるからです。

削減貢献量(Avoided Emissions)という概念

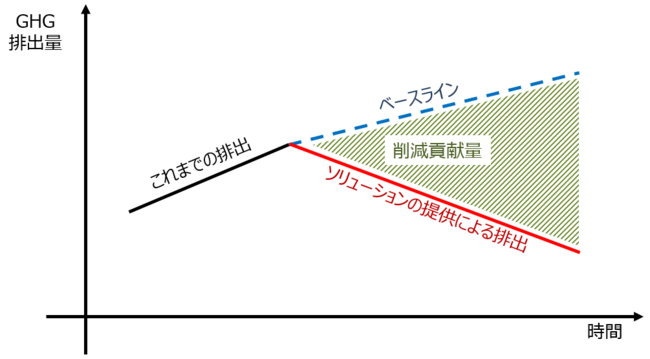

ではGHG削減効果を社外にアピールするにはどうすればよいのでしょう。それには「削減貢献量」という概念を用いることが有効です。GXリーグでは、削減貢献量とは、"従来の製品・サービス(ベースライン)と新たな製品・サービスの温室効果ガス排出量の差分であり、製品・サービスを通じて社会全体の気候変動の緩和(インパクト)への貢献を定量化したもの"と定義しています。

「削減貢献量」のイメージ

削減貢献量については、その位置付けや算定方法についてこれまで様々な議論やガイドラインの策定がなされてきており、長い間国際的に共通した解釈が定まっていませんでした。また自社にとって都合の良い解釈と捉えられればグリーンウォッシュになる恐れもあり、これまであまり積極的に活用されてきませんでした。

しかし、社会全体でカーボンニュートラルを達成しようという機運が高まるにつれ、昨今、多くの企業で自社の取り組みが市場や社会に与える影響をアピールしたいというニーズが生まれてきました。加えて機関投資家や金融機関等がその情報を企業評価等に組み込む動きも活発になっています。そうした状況の中、2023年にWBCSD(World Business Council for Sustainable Development:持続可能な開発のための世界経済人会議)が削減貢献量のガイダンスを取りまとめ、公表しました。

WBCSDは、企業が持続可能な社会への移行に貢献するために政府やNGO、国際機関と協同するための国際組織であり、気候変動対策、サーキュラーエコノミー、生物多様性、社会的包摂など、多岐にわたる分野で活動しています。脱炭素分野ではSBT・RE100等の推進における実績があります。

WBCSD作成の貢献削減量ガイダンスが法的拘束力を持つわけではありませんが、この機関がガイダンスを発表したことで「削減貢献量」という概念が国際的に一定の共通認識を得たと考えられます。

guidance on avoided emissions

出典:WBCSD

また、JAPIA(日本自動車部品工業会)は、自動車部品における環境負荷度合いの算出方法ガイドラインを発表しました。このガイドラインは、製造工程や製品使用時における環境負荷をより正確に評価するためのもので、GHG削減の視点からも重要な意味を持ちます。自動車業界におけるサステナビリティの取り組みが進む中、こうした評価手法の整備は、業界全体の脱炭素化を加速させるための基盤となるでしょう。

今後、削減貢献量の概念は、Scope1,2,3の補完的な指標として、企業が社会全体に与える環境的影響を定量化するツールとして期待されます。WBCSDは、2025年に削減貢献量に関するセクター別ガイダンスを発表予定としています。また、GXリーグから2024年5月に公表された「削減貢献量-事業会社による推奨開示仮想事例集-」なども参考になるでしょう。

なお、削減貢献量について「Scope4」という通称がそれ単独で用いられることがありますが、前述の通りScope1,2,3の枠組みと削減貢献量の概念には大きな相違があります。一貫性を確保し誤解を避けるために、Scope1,2,3とは明確に分けて表現することを推奨します。

自動車業界における環境負荷の評価事例

ここからは具体的な環境負荷評価の手法(削減貢献量の算出方法)の参考として、JAPIAの「自動車部品における環境負荷 削減貢献度合い算出方法ガイドライン」においては、どのようにして製品の「環境負荷の削減貢献度合い」を算出しているのかを見ていきたいと思います。

関連情報:JAPIA自動車部品における環境負荷削減貢献度合い算出方法ガイドライン

このガイドラインにおいては「環境負荷の削減貢献度合い」として2種類を定義し、それぞれを分けて考えなければならないとしています。

- 自己完結型貢献:自動車部品が、それ単体で環境負荷の削減に貢献している場合

- 外部作用型貢献:自動車部品が、その車両全体の環境負荷削減に貢献している場合

カーナビゲーションシステムで具体例を考えてみましょう。その場合、自己完結型の貢献量には、小型化軽量化による製造、使用、輸送、廃棄段階における環境負荷削減、および、省エネ設計による製品の使用時の環境負荷削減(ナビゲーションにより使用する電力の削減)が該当します。

一方で、ナビゲーション機能の充実により、ドライバーは渋滞を回避しやすくなり、結果として車の燃費が向上します。これは、カーナビゲーションシステムの製品ライフサイクル(製造・使用・輸送・廃棄)の範囲外で発生する環境負荷の削減効果であり「外部作用型貢献」に分類されます。

この自動車業界の環境負荷評価の手法は、他の業界でも応用できる余地があります。例えば、家電製品では、高効率なエアコンの導入により、従来と同じ使い方でも電力消費量が削減されることが「自己完結型貢献」に該当し、一方で、エアコンにIoTを活用した「省エネモード=運転最適制御モード」(例:部屋の温度や湿度、人の在室状況を検知し、必要なときに必要なだけ運転)が搭載され、ユーザーに手間なく省エネ型の行動選択を促せる場合、これは「外部作用型貢献」に分類されます。

また、食品業界では、サプライチェーン全体でのフードロス削減が自己完結型貢献となり、消費者の行動変容を促すような製品設計や啓発活動が外部作用型貢献として評価できると考えられます。

このように、削減貢献量という概念を活用するには、業界ごとの特性に応じて自己完結型と外部作用型の削減貢献を適切に区別し、それぞれの影響を可視化することが重要になります。各業界が、統一的なガイドラインや自動車業界の考え方を参考にしながら、削減貢献量の算定・開示手法を確立することで、持続可能な社会の実現に貢献していくことができるでしょう。

削減貢献量の開示に向けた戦略

企業の脱炭素化の取り組みを社会的に評価し、効果的に開示するためには、従来のScope1,2,3に加えて「削減貢献量」の概念を活用することが有効です。削減貢献量を適切に算定し、公表することで、自社の活動が社会全体のGHG削減にどのように寄与しているのかを明確に示すことができます。

しかし、この指標を活用する際には、誤解を招かないよう慎重な開示が求められます。グリーンウォッシュと見なされないためにも、削減効果を裏付けるデータの透明性を確保することが不可欠です。そのためには、企業単位での削減貢献量の算定に加え、製品やプロジェクト単位でのライフサイクルアセスメント(LCA)やカーボンフットプリント(CFP)を積極的に推進することが重要だと言えます。これらの手法には国際規格も存在し、それらを取り込むことで信頼性を向上させることが可能です。また、第三者検証の取得や認証ラベルの取得なども、透明性と説得力を高めるための有力な手段となります。

今後、企業がGHG削減の社会的インパクトを正しく伝えるためには、削減貢献量の開示を戦略的に位置付けるとともに、国際的な基準に沿った評価手法を活用し、客観的な検証を受けることが求められていくでしょう。これらの取り組みが、企業における社会的な信頼の獲得、持続可能な事業活動の推進につながると言えます。

お問い合わせ

執筆、編集

中村 圭一(なかむら けいいち)

中村 圭一(なかむら けいいち)

アミタ株式会社 サーキュラーデザイングループ

静岡大学教育学部を卒業後、アミタに合流しセミナーや情報サービスの企画運営、研修ツールの商品開発、広報・マーケティング、再資源化製品の分析や製造、営業とアミタのサービスの上流から下流までを幅広く手掛ける。現在は分析力と企画力を生かし、企業の長期ビジョン作成や移行戦略立案などに取り組んでいる。

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。