コラム

2025-26年のサステナビリティトレンドとは?

主要トピックスを一挙紹介!

サステナビリティ領域における企業への対応要請は、今後ますます高まります。限られたリソースの中で、企業はこれらにどのように向き合っていくべきなのでしょうか。また、サステナビリティが多くの企業にとってのコストセンターとなっている現状は、変えられないのでしょうか。

アミタグループは、2025年1月23日に企業向けセミナーを開催し、今後数年間に予定される、企業が対応すべきサステナビリティ領域の主要トピックスを取り上げ、2030年に向けた大きな潮流と"守りながら攻める"移行戦略/計画の進め方について解説しました。

本記事は、その資料から一部を抜粋し、2025年3月18日時点の情報に更新したうえで掲載したものです。

セミナーのアーカイブ動画、スライド資料ダウンロードはこちらから

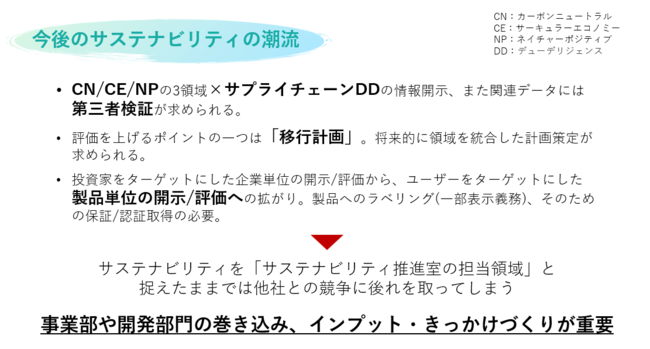

今後のサステナビリティに関する潮流とポイント

企業活動に関連する、今後のサステナビリティの潮流とポイントを、アミタは次のように捉えています。

出典:アミタ作成

- CN/CE/NPの3領域×サプライチェーンDDの情報開示、また関連データには第三者検証

カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブの3領域の統合、またそれらへの掛け算のような形で、サプライチェーンデューデリジェンスの情報開示が求められてくる。またその開示データについては、透明性と信頼性の向上、ウォッシュ対策としての第三者検証がグローバルスタンダードになっていく。

- 外部評価を高めるポイントの一つは「移行計画」

外部評価を高めるポイントの一つは移行計画。ここでも将来的に領域を統合した計画が求められる。2024年末、TNFDから自然関連移行計画のガイダンス案が公表されたが、その中では気候関連の移行計画との統合の重要性が強調されている。

- 企業単位の開示/評価から、製品単位の開示/評価への拡がり

従来の投資家をターゲットにした企業単位の開示/評価から、ユーザーをターゲットにした製品単位の開示/評価へ拡がろうとしている。今後は製品のサステナビリティがそのユーザーによって評価され、選択されていく時代が訪れる。

-

事業部や開発部門の巻き込み、インプット・きっかけづくりの重要性

イニシアチブ対応がまずます広範囲化・厳格化されていく点や、サステナビリティ評価が企業や製品の競争力にダイレクトに影響してくることを考えると、今後は事業部や開発部門、マーケティング部門なども巻き込んで、攻めの戦略としても積極推進する必要がある。

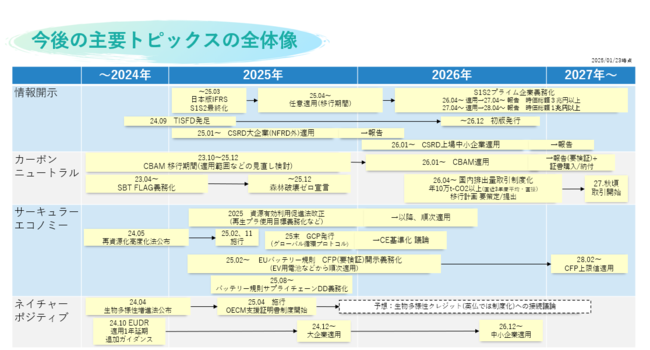

今後の主要トピックスの全体像

企業がぜひ押さえておきたい、2025~2026年のサステナビリティの主要トピックスを、下図のようにまとめました。

※図は2025年1月23日のセミナー開催時点の情報で作成。また、以下の説明文は2025年3月18日時点の情報で記載。

出典:アミタ作成 今後の主要トピックスの全体像(2025年1月23日時点)

実際のセミナーでは、サステナビリティ情報開示、カーボンニュートラル、

サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブについて、

それぞれより詳細なロードマップ図をもとに解説しています。

セミナーのスライド資料のダウンロード・アーカイブ動画の視聴はこちらから

- 情報開示

・ 2025年3月5日に、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)から日本版IFRSのS1 S2最終版

が公表されました。2025年度は移行期間となりますが、早ければ2026年度以降、まずは

時価総額3兆円以上の企業から義務化が始まり、2030年以降にプライム全企業で義務化さ

れると予想されています。

・ 2024年9月に発足したTISFD(不平等・社会関連財務開示タスクフォース)は、2026年末

までに初版発行の予定です。

・ EUの新しいサステナビリティ報告基準、CSRD(企業サステナビリティ報告指令)は、前身

のNFRD(非財務情報開示指令)に該当するEU域内企業では既に適用が開始されていますが、

EU域外企業に適用開始となるのは2025年1月から、また2026年には上場中小企業にも拡大

される予定でした。しかし、現在、適用範囲と適用時期の見直しの議論が進んでいます。 - カーボンニュートラル領域

・ 日本で大きな目玉となるのが2026年度から対応を求められる排出量取引の制度化です。

取引開始は2027年からの予定ですが、対象企業は2026年度から脱炭素移行計画の策定と提

出が求められる予定です。

・ EUでは、域外からの輸入品に対して、製品カーボンフットプリントに応じて実質的な関税

を課す、CBAM(炭素国境調整措置)という新しい制度が始まっています。

対象業界の対象製品には、2026年1月から本格適用され、2027年には第三者検証を必須と

する報告と、関税の支払いが必要となる予定でしたが、現在、適用範囲と適用時期の見直し

の議論が進んでいます。

・ SBT FLAGは、世界のGHG排出量の20%を占めると言われる、農業・林業・土地利用に係

わる排出量目標設定の仕組みで、該当企業は目標設定に加えて、2025年12月までに今後森林

破壊を行わないことを宣言しなければなりません。 - サーキュラーエコノミー領域

・ 再資源化高度化法が施行されます。2025年2月は処分会社に関する一部の条項が施行され、

残りは11月に施行予定です。条件を満たせば廃棄物処理法の許認可などに特例が与えられる

ようになり、資源循環の取り組みがより促進されるでしょう。

・ 2025年には資源有効利用促進法の改正が見込まれています。再生材の使用目標の設定や実績

報告、環境配慮設計のトップランナー制度などが盛り込まれる予定です。

・ 2025年末には、WBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)より、今後のサーキュ

ラーエコノミーに関する国際基準化の議論に大きな影響を及ぼすと思われる、グローバル循環

プロトコルが発表される予定となっています。

・ 現在、EUのエコデザイン規則の詳細が議論されていますが、一歩先行しているのがバッテリー

規則です。バッテリー規則では、25年2月以降、EV用電池などから順次、製品カーボンフット

プリントの開示が義務化されます。また8月にはサプライチェーンデューデリジェンスの実施も

義務化。今後、バッテリーパスポートや交換可能設計、再生材利用率の表示なども順次義務

化されていく予定です。 - ネイチャーポジティブ領域

・ 生物多様性増進法が2025年4月に施行されます。保全エリアの認定だけでなく、保全活動にも

認定が可能となり、2024年秋ごろから試験運用されていたOECM支援証明書制度が、本格運用

となります。

・ EUDR(欧州森林破壊防止規則)は、適用開始が1年延期され、大企業は2025年12月から、中

小企業は2026年12月から適用される予定です。本規則により、EU域内で対象製品を提供する

場合、森林減少が確認されていない土地で生産されたことなどを証明しなければならなくなり

ます。

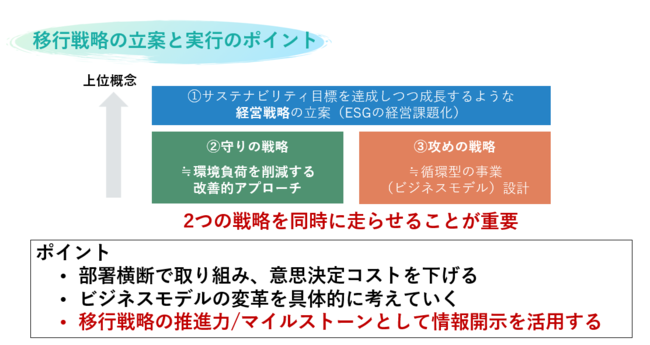

移行計画の立案と実行のポイント

今回ご紹介した主要トピックスの多くは、企業にとって「要対応事項」であり、しかし同時に冒頭で示したように移行計画という観点から考えると「機会」でもあります。規制対応を機会に変えられるかどうかの分岐点は、ビジネスを長期的に持続可能・循環型にしていくにあたって、どのようにそのゴールを達成していくか、という移行戦略/計画をしっかり描けているかどうかに懸かっています。

出典:アミタ作成

移行戦略/計画を立てるということは、具体的には、以下の3つについて考えることになります。

- サステナビリティ目標を達成しつつ成長を果たす経営戦略の立案

- 守りの戦略(≒環境負荷を削減する改善的アプローチ)

- 攻めの戦略(≒低環境負荷&循環型の事業・ビジネスモデル設計)

その立案と実行においてはまず、社内のコミュニケーションや意思決定にかかるコストを下げるために、タスクフォースなど部署横断型の取り組むことがポイントです。また、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーは、従来のビジネスストラクチャの中では実現が難しく、ビジネスモデルの変革を具体的に考える必要があります。そして、情報開示はゴールではありませんが、取り組みを前に進める推進力やマイルストーンとして活用できます。になり得ます。情報開示をうまく使いましょう。

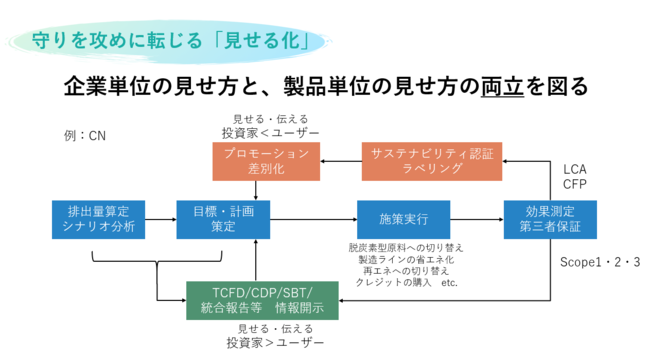

そして、この「うまく使う」上で重要な視点となるのが「見せる化」です。

出典:アミタ作成

例えば多くの上場企業では、主に投資家へのアピールとしてSBTで目標を設定し、そのために企業としての排出量削減の進捗について、データを集めて開示します。しかしその削減取り組みは、当然のことながら、製品・サービスそれぞれの排出量削減にも貢献しています。"企業の"CO2排出量削減の取り組みは、同時に"製品/サービスの"排出量削減の取り組みでもあるということです。

削減取り組みやその効果の見せ方が、外部イニシアチブ対応だけに留まれば「守りの施策」ですが、サステナビリティ認証の取得やラベリングなどを含めて製品のプロモーションに活用すれば「攻めの施策」に転じることができるのです。

守りも攻めも、企業戦略上は疎かにできません。とはいえ、別々に取り組もうとすると余計なリソースがかかったり、矛盾やズレが生じたりする恐れもあります。事業の持続可能性を高める、より本質的な変革に取り組み、それを守りとしても攻めとしても見せる。これが移行戦略の立案と実行の最大の要諦と言えるでしょう。

セミナーのスライド資料のダウンロード・アーカイブ動画の視聴はこちらから

お問い合わせ

執筆者プロフィール(執筆時点)

木下 郁夫(きのした いくお)

木下 郁夫(きのした いくお)

アミタ株式会社 サーキュラーデザイングループ

企業向けのソリューション営業の経験をベースに、廃棄物管理に係わるシステムの設計・開発、業務フローの構築、サステナビリティ経営に向けた新規事業の提案などに携わる。現在は『おしえて!アミタさん』の編集を含め、持続可能な企業経営/地域運営に資する情報発信を担当している。

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。