コラム

食料とエネルギーの観点から見る ネイチャーポジティブの取り組み方本多清のいまさら聞けない、「企業と生物多様性」

本記事では、食料とエネルギーの自給が可能な循環型社会の構築を目指す取り組みについてご紹介します。

本記事では、食料とエネルギーの自給が可能な循環型社会の構築を目指す取り組みについてご紹介します。

食料とエネルギーの自給がネイチャーポジティブの大原則

生物多様性の損失を止め、回復傾向へと向かわせるネイチャーポジティブは全人類共通の課題です。特に、食料とエネルギーの海外依存や、大量生産・大量消費・大量廃棄に依存する社会構造が様々な不均衡をもたらし、国内外の生物多様性を劣化させている大きな要因となっています。この課題に対応するためには、企業や産業単位ではなく、社会全体で「食料とエネルギーの自給が可能な循環型社会」の構築を目指す取り組みが重要です。

食料の海外依存が拡大すると国内農家の経営が圧迫されます。とくに、生産の効率化が進みにくい中山間部の小規模農家では耕作放棄せざるをえなくなるケースも生じるでしょう。すると、里地里山の二次的自然が劣化し、日本固有の生物多様性が衰退、地域や条件によっては回復不能なダメージ(個体群の絶滅等)を受ける恐れもあります。

一方、食糧輸入が海外の生物多様性に与える影響はどうでしょうか。カロリーベースで見た単品目で最大の輸入品目は「小麦」であり、その調達先は北米と豪州でほぼ全量賄われています。いずれも先進国ですし、古くから栽培されている小麦が現地の生物多様性を新たに破壊する可能性は低いでしょう。しかし気候変動や国際情勢の不安定化により小麦の国際需要が逼迫すれば、そのしわ寄せは貧困国を直撃します。生命線の食料が滞れば耕作地目的の森林破壊や、換金目的の希少生物の乱獲も頻発することになるでしょう。経済大国の日本が小麦調達に困ることが起こらなくても、「持たざる国々」の生物多様性を危機に陥れる可能性は否めないのです。

輸入エネルギーも同様のリスクを抱えています。日本の主要な発電エネルギーは天然ガスですが、国際的な化石燃料の高騰が貧困国の発電燃料やガソリン価格を圧迫し、天然ガスが主要原料の化学肥料が高騰すれば食料生産への影響も免れません。エネルギー輸入大国の日本は、その高騰に拍車をかけて貧困国の経済社会と生物多様性を危機に陥れるおそれがあるのです。

日本の食料自給率を向上させる方策の一つとして注目されているのが、米麦二毛作の普及です。また更に、バイオガスプラントやソーラーシェアリングなどによるエネルギーの循環も重ねることで、ネイチャーポジティブ・カーボンニュートラル・サーキュラーエコノミーを同時実現する取り組みにもなります。

日本の小麦栽培の歴史から見る、生活と自然環境の変化

鎌倉時代、約700年もの昔から日本人は米と麦の二毛作を続けており、信じられないかもしれませんが、戦前の日本は小麦の輸出国であり、その作付面積の半分近くは水田で栽培される米麦二毛作が占めていたのです。

当時の日本の関東以南では、米麦の二毛作は「ごく普通の風景」でした。銘柄米のササニシキも、そもそもは日照時間の短い東北地方でも米麦二毛作を普及するために「麦の裏作に適した晩生(おくて)品種」として開発された品種です。このように我が国の米麦二毛作は「国策」として推進されていたのですが、戦後の政策転換や社会変容により状況が一変してしまいました。

現代の日本人の主食は米と小麦が大きな割合を占めています。その小麦は現在、9割前後が輸入に依存しています。米麦の二毛作は現在も九州北部など一部の地域でこそ健在ですが、その多くが廃れてしまいました。その背景には以下の4つの原因があります。

▼かつて日本の各地で見られた初夏に実りを迎える麦畑の"麦秋"

- 稲作農法の変化

戦後まもなく東北地方を中心に発生した冷害を契機に水稲の作付時期が全国的に1か月前後早まって5月初旬の田植えとなり、5月下旬から収穫期を迎える麦との時期的競合により二毛作が困難になった。 - 輸入小麦に伴う価格下落

戦後にアメリカから大量の小麦が輸入され、それが日本で栽培困難な硬質小麦(主にパンの原料)ではなく国産小麦と競合する軟質小麦(主に製麺や菓子の原料)であったため、価格が暴落して農家が小麦生産から撤退した。 - 需要の変化

従来の国産小麦は製麺用の中力粉や菓子用の薄力粉の原料となる軟質小麦だったが、戦後の食生活変化でパン食家庭が増え、強力粉の原料となる硬質小麦の需要が高まった。当時は日本の気候風土で栽培可能な硬質小麦の品種が存在しなかったため、需要の変化に小麦農家が対応できなかった。 - 農村社会の構造変化

農村から都市部へ労働人口が流出したため、多大な労力を要する二毛作の担い手が消失した。

こうした経緯から日本の米麦二毛作は崩壊していったのですが、結論から述べますと、現在はこれらの二毛作衰退要因の「全てを解決できる状況」にあります。

作付時期については、水稲の有機栽培を中心に行われている成苗育成技術の導入(6月まで大きく育てた苗を植えます)で解決できます。アミタはこの成苗育成に関して様々な地域での技術支援の実績があります。

▼アミタの育苗技術指導による大きな成苗と若手農家たち(石川県加賀市)

撮影:アミタ

世界的な小麦価格の高騰と円安傾向と政府の輸入麦統制の恩恵もあり、国産小麦の市場価格が輸入小麦と同等もしくはそれ以下になっていますし、平成時代に次々に誕生した新世代の小麦品種により、強力粉から薄力粉まで全ての用途の小麦粉が国産小麦で賄える時代となりました。

病害にも強く、圧倒的な多収量が見込める新品種によって栽培も容易になり、農家にも収益性が高い作物になっています。加えて、農業機械や農業技術の発達と、基盤整備の効果などにより、現在は東北以南の水田の多くで米麦の二毛作が可能な状況になりました。

食料自給率向上が導くネイチャーポジティブ効果

食料の海外依存がもたらす不均衡が様々な生物多様性の劣化を招いていると書きましたが、二毛作は具体的にどのようなネイチャーポジティブを生み出すのでしょうか。まず、年間を通じて炭素固定と光合成活動が展開されるため、その酸素供給量が大幅に増加します。また年間を通じて広範囲に作物が栽培されるため、様々な野生動物にも餌資源や生息環境の提供機会が生まれます。二毛作の水田の生物相では、米単作の水田に比べてカエル等の両生類の生息数は減少しますが、代わりにゲンゴロウ類などの水棲昆虫が増加することが知られています。排水条件が悪く小麦の栽培に適さない水田は米単作とし、二毛作水田と組み合わせることで異なる生息環境が生まれ、地域全体での生物多様性が向上するのです。

さらに、輸入小麦を国産化することで、国内の食料自給率の大幅向上が期待できます。2023年の国民一人当たりのカロリー摂取量のうち、国内自給率は38%となっていますが、輸入小麦は11.5%を占めています。それを国産化するだけで食料自給率は約50%まで跳ね上がるのです。現在の水田耕地面積の概ね3割強から5割弱程度で米麦2毛作を復活させれば、それは実現可能になります。これは農地の活用率向上と農家の収入安定、地域活性化に伴う社会関係資本の向上などにもつながり、日本の生物多様性の危機の最大要因である「里地里山における人の営みの衰退による危機(生物多様性第2の危機)」の解決策にもなります。加えて、小麦価格の高騰が招く国際的な生物多様性の危機への加担も回避できるのです。

生物多様性 第2の危機に関する解説はこちら

企業と生物多様性:この生きものに注目(その4)ヒトという名の絶滅危惧種

また、二毛作が条件的に困難な中山間部などで行われている「二年三作(米・麦・大豆を2年サイクルで栽培)」も、農地からの余剰窒素流出防止や病害防止、化学農薬、化学肥料、除草剤の使用量削減といった環境負荷低減効果が知られています。

このような手法で生産された農産物の導入は、飲食サービス業、食品メーカー等多様な業種が連携することで広範な展開が可能になります。酒米なら酒造メーカー、大麦ならビールメーカー、大豆なら味噌や醤油メーカーが連携することで、原料生産地に新たな価値をもたらせるのです。

米麦二毛作については、2022年から農林水産省の「麦・大豆国産化プラン」により生産者と実需者の連携による国産小麦の活用やブランド化が各地で進んでおり、特に、耕地利用率が133.7%(2021)と日本一の佐賀県をはじめ、九州北部では現在も盛んに行われています。鎌倉時代に始まった二毛作の近代バージョンで育まれているノウハウは、多くの地域や企業にとって重要な参考事例になると思われます。筑紫・佐賀平野では「うきは『小麦』活性化プロジェクト」や「筑前麦プロジェクト」など、複数の自治体で農家と様々な企業が連携し、原料生産から加工、商品化、販売チャネルの開拓を展開し、地産地消に取組んでいます。

米麦二毛作が促進する循環型社会

麦作が注目されるもう一つの理由として、バイオガスプラントから発生する消化液の有効利用が挙げられます。

脱炭素型の循環型社会の構築の鍵となるのがバイオガスプラントです。一般的に家庭から排出される燃えるゴミの3割前後が食品残渣で、その80%は水分なのですが、自治体に収集された生ごみは膨大な熱エネルギーで焼却され、温暖化ガスを排出しています。そこで家庭ごみから生ごみを分別し、バイオガスプラントの電力資源とすることで脱炭素と資源循環の両立を図るというものです。

このバイオガスプラントからは多量の「消化液」が発生します。消化液は良好な液肥として利用できるのですが、稲は窒素要求量が大きくないため、水田に散布できる量には限界があります。また、稲作だけでは散布できる時期も限られるため、常時発生する消化液の貯蔵施設も必要になり初期費用も管理費用も膨らんでしまいます。このような課題から、多くの地域で消化液利用先を確保することが難しく、バイオガス施設の普及を妨げる要因となっています。

しかし「稲は土で作り、麦は肥(こえ)で作る」という営農上の格言通り、小麦の窒素要求量は水稲の4倍もあります。水稲単作に比べ、米麦二毛作なら5倍もの量で消化液を活用できるのです。小麦栽培は元肥に加え、3回の追肥が基本であるため、液肥貯蔵施設の初期投資を大幅に縮小できます。

このように脱炭素型の循環型社会の成立に向けても、米麦二毛作の復活は極めて有効なのです。

▼バイオガスプラントからの液肥の散布作業(宮城県南三陸町)

撮影:アミタ

バイオガスプラント活用の循環型農業の取組事例

企業が自社から発生する生ごみ類をバイオガスプラントに入れて液肥を利用している事例としては、外食チェーンの「びっくりドンキー」を展開している株式会社アレフの取組があります。同社は店舗で発生した生ごみや自社醸造ビールの残渣をバイオガスプラントで処理し、液肥を自社農場の放牧地の牧草用の肥料に活用しています。

自社でバイオガスプラントを持たない実需者企業は、自治体の環境行政や当該地域の農産物生産者と連携した取り組みを展開することが望ましいでしょう。アミタは東日本大震災の被災地である南三陸町や、二毛作が盛んな筑紫平野に位置する大刀洗町で行政や住民との協働によりバイオガスプラントを活用した循環型社会の構築に取り組んでいます。

農地と生物多様性を育むソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)

イタリアでは農地を太陽光発電所に転換することを禁止する一方で、農地に太陽光パネルを設置する場合には農業と発電を併用する「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」を義務付ける法案が話題となっています。

ソーラーシェアリングが推進される理由は、第1には農地転換や森林伐採等の環境破壊を回避できるため発電用地の確保が容易になることです。農機具メーカーの株式会社クボタは、自社工場で使用する再生可能エネルギーの調達手段として農地を利用したソーラーシェアリングを導入すると共に、東京農工大と連携してソーラーパネルの設置と農作物栽培の最適解を目指す研究に取り組んでいます。さらに、こうした農地の有効利用と再エネ調達手段以外にも、様々な効果が期待できます。

例えば温暖化が進む気候変動の中で、太陽光パネルによる遮光機能によって米や麦、大豆等の主要な農作物の収穫量に負荷をかけないどころか、作物の高温障害による品質低下を予防する効果が期待できます。加えて、太陽光パネルが防風壁の役割を果たすことで台風時の倒伏被害を抑える効果も期待できます。太陽光パネルへ雨樋を設ければ圃場への過剰な降水量を調節し、二毛作における麦の大敵である湿害の予防効果も期待できるでしょう。

また、太陽光パネルによる一定の遮光効果は、真夏の太陽光にさらされる農地に疑似的な木陰環境をもたらします。これが生物多様性の向上面で大きな効果が期待できるのです。ソーラーシェアリングの中と外では畦畔に育つ植物の植生も変化するため、そこを訪れる様々な昆虫の顔ぶれや、それらを捕食する生物の顔ぶれも変化します。この「顔ぶれの変化」こそが、生物多様性の向上効果になります。さらに、ソーラーシェアリングが農地で隔てられた森と森を結べば、そこは疑似的な生態的回廊(コリドー)になることも期待されます。

調達におけるネイチャーポジティブと「地域社会との連携」

いかがでしょうか。このように、食糧とエネルギーの自給は様々な観点から今後の拡大が望まれています。まず、食料自給面で要の施策となる米麦二毛作ですが、その普及のためには、導入に踏み出してくれる農家の存在とともに、企業の参画・連携が重要です。

近年、多くの製粉事業者や製パン事業者、外食産業、コンビニエンスストア等で国産小麦の導入や転換が進みつつあります。製パン事業者では敷島製パンが2003年から、山崎製パンは2004年から国産小麦のパン製品を展開しています。リンガーハットは2010年から麺を全量国産小麦に切り換え、セブンイレブンは2030年までに地産地消の原材料費率30%の目標を掲げ、滋賀県産のパン用小麦粉の調達を展開しています。

こうした企業による原料調達の国産小麦化の動きからもう一歩進んで、二毛作小麦の積極調達を推進することで、企業としてネイチャ―ポジティブへの貢献度を高めることができます。社員食堂や社内生協で提供する食材として調達するという方向性もあるでしょう。

また、ソーラーシェアリングにはあらゆる業態の企業が参画することが可能です。実際に、衣料メーカーのPatagoniaは各地でソーラーシェアリングによる電力調達に取組んでおり「コウノトリ育む農法」が展開されている兵庫県豊岡市のソーラーシェアリングの現場では、農地における太陽光パネルの生物多様性向上効果の検証が進められています。その効果は一目瞭然で、ソーラーシェアリングの元では明らかに畦畔の植生が変化し、そこを訪れる昆虫の顔ぶれも周囲とは異なるものでした。再生可能エネルギーの調達は、現在多くの場合、カーボンニュートラルに向けた取り組みと捉えられていますが、この例のように、カーボンニュートラルと同時にネイチャ―ポジティブにも資する取り組みとすることもできるのです。

▼Patagoniaが電力実需者となるソーラーシェアリング。

既に様々な生きものたちとの共生の舞台になっている。(兵庫県豊岡市)

撮影:アミタ

ネイチャーポジティブの企業取り組み事例として紹介されるものの多くは、原料調達や工場敷地、開発地域での「自然との接点」に基づいていますが、自社の事業活動における自然との接点を見出すのが難しい企業も少なくありません。

しかし、いかなる業態の事業活動でもエネルギーは不可欠であり、食料はサービス業や食品メーカー、流通業のみならず、全ての企業の従業員の日々の糧となるものです。それらを国内自給可能かつ持続可能な状態に近づけることは、全ての産業が参画可能なネイチャーポジティブの取り組みと言えます。

また、主食となる農作物の国産化やエネルギーの自給などは国の政策としても重視されていますが、関係省庁や自治体も、実需者企業が地域と連携して食料・エネルギーの自給向上に向けた支援施策を展開しています。アミタでは、企業と地域社会が連携・協働して「食料とエネルギーの自給が可能な循環型社会」を構築するためのプラットフォームづくりとしてCo-CREATION CITY(コ・クリエーション シティ)を推進しています。こうしたプラットフォームには多くの企業が連携して臨むことが有効です。アミタは、全力を挙げてそのお手伝いをする用意があります。

アミタでは、生物多様性戦略/環境調査サービスを提供しています。

企業活動が生物多様性におよぼす影響の把握やリスク分析には高度な専門性と多くの時間が必要であり、具体的な進め方に悩む企業が多いのが現状です。 アミタは周辺の里地・里山・田園と連携した生物多様性の保全・向上施策など、地域社会の持続性に貢献する本質的なCSV戦略の立案・実施をご支援します。

企業活動が生物多様性におよぼす影響の把握やリスク分析には高度な専門性と多くの時間が必要であり、具体的な進め方に悩む企業が多いのが現状です。 アミタは周辺の里地・里山・田園と連携した生物多様性の保全・向上施策など、地域社会の持続性に貢献する本質的なCSV戦略の立案・実施をご支援します。

詳細はこちら

お問い合わせ

アミタでは企業の循環型ビジネスモデルへの「移行」を支援するコンサルティングを提供しております。詳しくは下記よりお問い合わせください。

執筆者プロフィール(執筆時点)

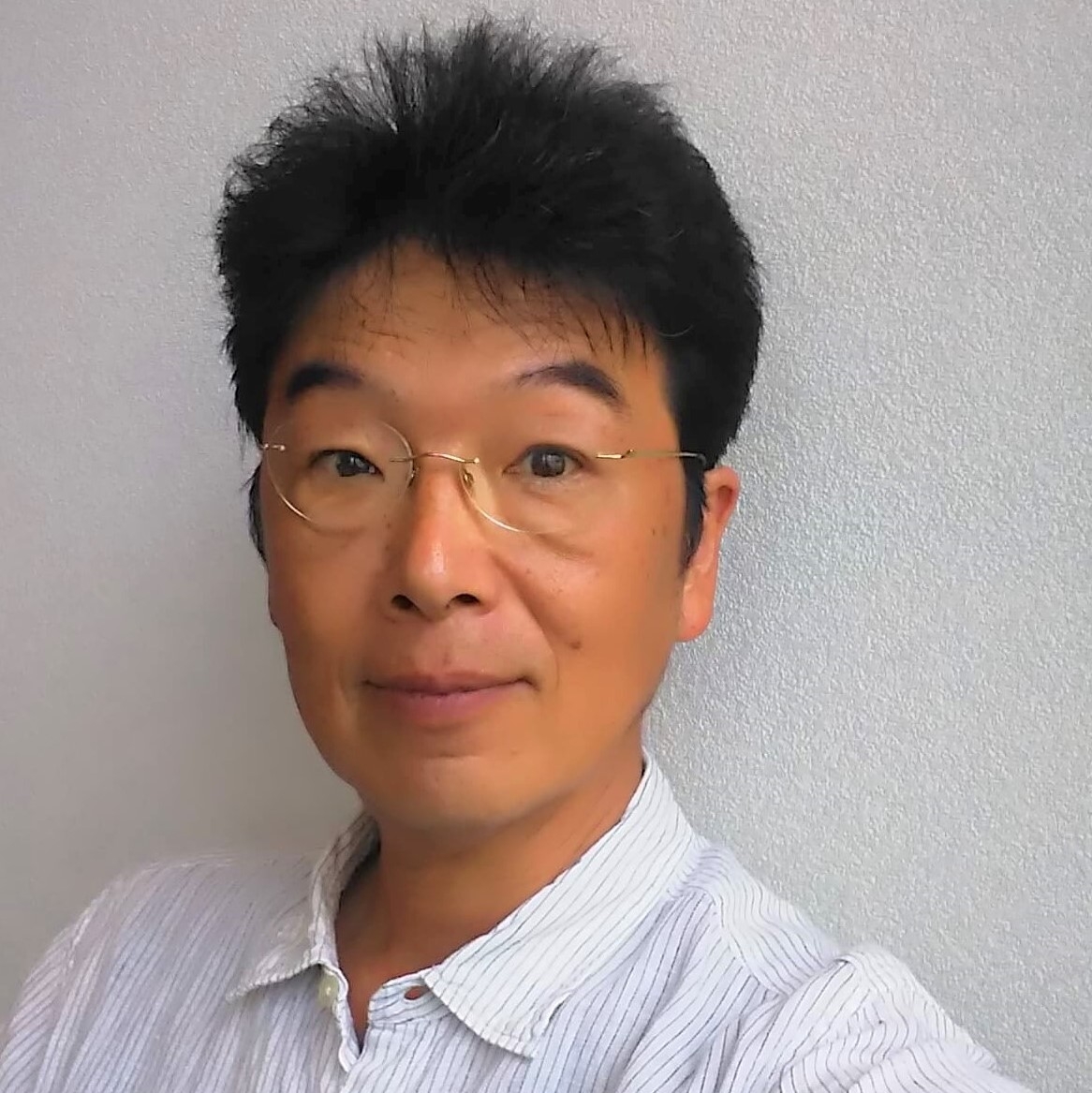

本多 清(ほんだ きよし)

本多 清(ほんだ きよし)

アミタ株式会社 サーキュラーデザイングループ

持続可能経済研究所

環境ジャーナリスト(ペンネーム/多田実)を経て現職。自然再生事業、農林水産業の持続的展開、野生動物の保全等を専門とする。外来生物法の施行検討作業への参画や、CSR活動支援、生物多様性保全型農業、稀少生物の保全に関する調査・技術支援・コンサルティング等の実績を持つ。著書に『境界線上の動物たち』(小学館)

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。